Conversamos con el famoso y recordado discurso de Martin Luther King pronunciado en 1963, “Tengo un sueño”, para plasmar algunos apuntes en torno a la educación antirracista desde el Sur Global. Desde abajo, desde el sur, desde la subalternidad, proponemos como punto de partida cuatro dimensiones: reivindicación de la diversidad con conciencia de las múltiples desigualdades, formación para formadores desde el senti-pensar crítico, educación para la transformación desde ámbitos no formales, interculturalidad crítica y transformación de las instituciones como horizonte. Nos inspiraron Potopoto, Afrokaribú y Fahafahana, que desde la valoración de la diversidad, la descolonización del pensamiento, el reconocimiento del racismo y las desigualdades, así como la interculturalidad y la interseccionalidad, reconocen estas valiosas inicativas para quienes aún tenemos un sueño desde el Sur.

“Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño “americano”. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo: “Afirmamos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Misisipi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad.” Martin Luther King, 28 de agosto de 1963

El famoso y recordado discurso de Martin Luther King pronunciado en 1963, “Tengo un sueño”, probablemente y con cierta facilidad, en algún momento, llegó a nuestros oídos o lecturas. Estas palabras, así como una histórica movilización por los derechos civiles, marcaron a la sociedad estadounidense durante la segunda mitad del siglo XX, y pese a esto, hoy persisten las tensiones sobre los derechos de las personas afroestadounidenses. Su discurso también nos ha inspirado para exclamar desde América Latina: “¡Tenemos un sueño!” Aunque, ciertamente, en una vía un poco distinta; desde otros lugares geográficos y corporales de enunciación y con la perspectiva de quienes hemos vivido el siglo XXI, alcanzando a experimentar, no con poca desesperanza, un panorama que parece avanzar hacia la igualdad y libertad que reclamó Luther King, pero como en un círculo vicioso, vuelve con ráfagas de exclusión y discriminación. Así lo vivenciamos en años recientes, con el reposicionamiento de las extremas derechas en múltiples locaciones.

Dice Luther King, acerca de una verdad evidente, que “todos los hombres son creados iguales”. Nuestro punto de partida es distinto, y quizás, opuesto. Ciertamente, la nación, aquella estadounidense a la que acudía su llamado, así como nuestras naciones en América Latina, han nacido y perviven por la desigualdad que crean entre individuos y grupos sociales, ya sea étnico-raciales, de género, generacionales o de clase, como lo han analizado los feminismos negros estadounidenses y los feminismos comunitarios en América Latina desde la interseccionalidad (Viveros, 2016), la multidimensionalidad (Vargas, 2023), entre otras perspectivas. En este ensayo no hablamos solo de hombres, ni partimos de creaciones iguales, sino de sociedades intrínsecamente diversas y con múltiples desigualdades, incluyendo una fundacional: la llamada conquista, colonización y esclavización que (principalmente) España y Portugal impusieron en la región, reproducidas en tiempos republicanos por nuestros Estados, bajo la forma del colonialismo interno (Casanova, 2003).

Vemos con mayor claridad que hemos nacido diversos y desiguales, y ese es nuestro punto de partida. Desde abajo, desde el sur, desde la subalternidad, pensamos algunos apuntes para la educación antirracista. Aquí proponemos cuatro dimensiones como punto de partida: reivindicación de la diversidad con conciencia de las múltiples desigualdades, formación para formadores desde el senti-pensar crítico, educación para la transformación desde ámbitos no formales, interculturalidad crítica y transformación de las instituciones como horizonte.

En primer lugar, consideramos fundamental para nuestras infancias en sus primeras etapas formativas, el acceso a información y conocimiento sobre la diversidad de la humanidad en general, así como de su país y de América Latina en particular. Esto permite que nuestra diversidad intrínseca se posicione como un saber colectivo interiorizado desde temprana edad, mediado por el respeto y con miras al relacionamiento intercultural. Tiene gran importancia que nuestras infancias empiecen a conocer lo que nosotres muchas veces desconocemos hasta edades mayores, nuestra amplia diversidad de pueblos indígenas y afrodescendientes, sus costumbres y cosmovisiones en América Latina, Abya Yala o Améfrica Ladina, como propone Lélia Gonzalez (Gonzalez, 1988). Afrodescendientes, Ñuu Savi, Garífunas, Misak, Palenqueros, Mapuches, Aymaras, Quilombolas, Wixárikas, Raizales, Ingas, entre muchos otros pueblos y comunidades, son parte fundamental de las relaciones y perspectivas que una educación antirracista debe tejer en nuestras infancias en el Sur global. Esto dará lugar a una base más sólida para abordar, en etapas posteriores, reflexiones críticas acerca de las múltiples desigualdades bajo las que se construyen nuestras sociedades.

Sin embargo, creemos que esta vital tarea debe ir acompañada o incluso precedida por la formación para formadores desde el senti-pensar crítico en términos de posicionarnos en nuestras dimensiones de opresiones y privilegios como sujetos sociales y como formadores. Para ello, son importantes los contenidos y procesos reflexivos para nuestres maestres que involucren temáticas referentes a los antecedentes históricos del racismo, su carácter estructural, las manifestaciones actuales, las creencias que internalizamos y reproducen desigualdades y exclusiones, además de una reflexión sobre nuestra responsabilidad como docentes, que pasa por la deconstrucción, concienciación y revisión de los propios sesgos del profesorado.

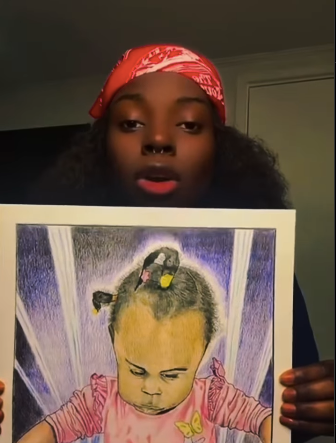

Mientras eso sucede y se generaliza en nuestros sistemas educativos, pensamos que son muy poderosas las iniciativas desde la educación no formal o no institucionalizada, ya que permiten llegar a espacios más cotidianos, integrando narrativas que han sido invisibilizadas en la educación formal, como son las perspectivas afrocentradas, indígenas del Abya Yala, u otras propuestas desde la subalternidad, que incluso posibilitan conversaciones para formar desde la diversidad y en los márgenes de lo institucional, entretejiendo un camino en la interculturalidad crítica. Así lo muestran las experiencias que nos inspiraron a escribir estas reflexiones: Potopoto, “educando en la diversidad a través de cuentos africanos”; Afrokaribú, “medio para la descolonización del pensamiento”; y Fahafahana, “promoción de la interculturalidad crítica y el antirracismo en el ámbito social y educativo”. En definitiva, son motivación y ejemplo para quienes aún tenemos un sueño desde el Sur, y aportan nuevas perspectivas a los caminos que hace unas décadas abrió la pedagogía de la liberación (Freire, 2022 [1970]).

Con todo, parafraseando a Luther King, aún tenemos un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en Améfrica Ladina y el Sur global. Soñamos con sociedades que se reconozcan heterogéneas, que crezcan en la diversidad y la diferencia, con “una concepción de ‘identidad’ que vive con y a través de la diferencia, y no a pesar de ella” (Hall, 2010, pág. 396), al tiempo que reconocen las desigualdades, sin ocultarlas, y luchan por disminuir las brechas y por ampliar la redistribución de los recursos. Soñamos con el reconocimiento y reparaciones de la herida colonial europea. Soñamos con redes de integración económica desde el Sur global. Soñamos con procesos educativos alternativos feministas, antirracistas y críticos, que en su momento, transformarán radicalmente nuestras instituciones y nuestras sociedades.

Referencias

Casanova, P. G. (2003). Colonialismo interno (una redefinición). Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo. México: UNAM.

Freire, P. (2022 [1970]). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

Galeano, E. (1993). El libro de los abrazos. Madrid: Siglo XXI.

Gonzalez, L. (1988). A categoria politico-cultural de amefricanidade. Tempo Brasileiro(92/93), 69-82.

Hall, S. (2010). Sin Garantías. Popayán: Universidad del Cauca.

Vargas, B. (2023). Blanquidad, animalidad y brujería zoológica: un acercamiento a Aph Ko y Syl Ko desde el Sur global. Tabula Rasa(45), 49-72.

Viveros, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Debate feminista(52), 1-17.

Una reflexión de Edson Gallardo Tabarez y Vanessa Useche Acevedo.